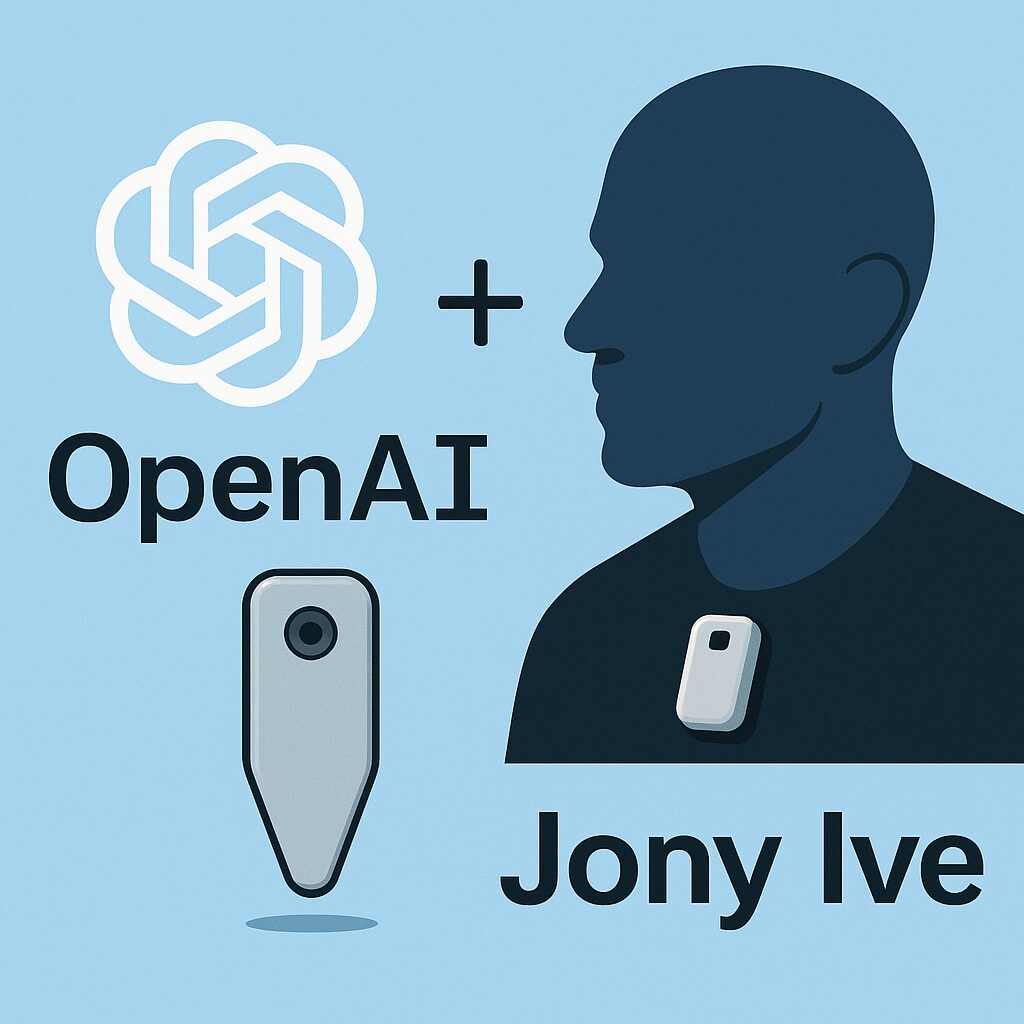

OpenAIとJony Iveが仕掛ける、“次世代AIデバイス”とは?

ChatGPTで世界を驚かせたOpenAI。

そして、iPhoneを生んだ伝説的デザイナーJony Ive。

この2人が手を組み、まったく新しいAIデバイスを開発中だと聞いたら、ワクワクしませんか?

しかもそのデバイスは、スマホでも、スマートグラスでもない「第3の存在」として登場するらしいんです。

「スクリーンレス」「装着不要」「ポケットサイズ」——今までにないガジェットが、私たちの暮らしをどう変えるのか。

今回は、そんなOpenAI × Jony Iveの超注目プロジェクトについて、現時点でわかっている情報を徹底解説します!

OpenAI Jony Iveが開発するAIデバイスの全貌

OpenAIとJony Iveが共同開発しているAIデバイスについて、今わかっていることを徹底的に紹介しますね。

① OpenAIとJony Iveの異色タッグとは

OpenAIは、ChatGPTの開発で一気に世界の注目を集めたAI企業です。

そのOpenAIが、2024年にJony Ive率いるハードウェアスタートアップ「io Products」を買収しました。

Jony Iveといえば、かつてAppleでiPhoneやiPodなどのデザインを手がけた伝説的なデザイナーです。

そんな彼とSam Altman率いるOpenAIがタッグを組むというのは、まさに異色のコラボ。

今、世界中のテックファンがこのプロジェクトに注目している理由は、そこにあるんですよね。

② デバイスの形状や機能の予想

開発中のAIデバイスは、スマートフォンのようなディスプレイ付きガジェットではないと明言されています。

むしろ、スクリーンレスで、耳にもつけず、胸にも装着しないという全く新しい形を目指しているそう。

一部では「AIペン型デバイス」や「ポケットサイズのiPod Shuffleのような形」になるとも言われています。

さらに、環境に応じたインタラクションが可能な「文脈理解型AI」になるという噂もあって、ワクワクが止まりません。

これまでのガジェットとは一線を画す存在になるのでは?という期待が高まっているんです。

③ スマホやPCとの違いは何か

このデバイスの最大の特長は、「スクリーンに頼らない」という点です。

スマホやPCは常に画面と向き合う必要がありますが、このAIデバイスは、ユーザーの生活に自然に溶け込む設計を目指しているとか。

だからこそ、「第3のコアデバイス」として、スマホでもPCでもない新しい体験を提供しようとしているんですね。

非侵襲的で直感的、だけど強力にAIがサポートしてくれる、そんな未来が感じられる構想です。

どんなインターフェースになるのか、ますます気になりますね。

④ Humane AI Pinとの比較と教訓

Humane社の「AI Pin」は2024年に話題を集めたものの、使い勝手やバッテリー問題などから不評が多く、2025年2月にはサービスを終了しました。

その失敗から、OpenAIとJony Iveのプロジェクトは、より慎重に設計・開発が進められているようです。

特に、Humaneのように「身体に装着する」スタイルではなく、装着不要であることが強調されています。

また、HPがHumaneの資産を買収したこともあり、HumaneのCosmOS技術が新プロジェクトに影響を与える可能性も注目点。

前例から学び、より洗練された体験が提供されることを期待したいですね。

⑤ 公開時期や価格の予測

現時点では、OpenAIとJony IveのAIデバイスは「2026年発売予定」とされています。

すでに製造準備やベンダーの選定も進められており、2025年中には詳細が発表されるかもしれません。

Sam Altmanは「1億台以上の出荷を目指す」と語っており、量産に向けた本気度も伝わってきます。

価格についてはまだ明らかになっていませんが、コンシューマー向けの普及価格帯が想定されているようです。

話題性だけでなく、実際に多くの人が手に取れる価格になることを願いたいですね。

⑥ どんな人に向けたガジェットか

このデバイスは、スマホやPCに疲れた人や、より自然なAI体験を求めている人にぴったりです。

また、ミニマリストなライフスタイルを好む層や、ガジェットのデザインにもこだわりたい層にも刺さりそう。

Jony Iveらしいミニマルな美しさと、OpenAIの先進的なAI機能の融合は、まさに次世代的。

デジタルデトックスしながら、AIとつながっていたい人に最適なプロダクトになるかもしれません。

ちょっと未来に住んでる感じ、体験してみたいですね。

⑦ 現時点での公式コメント・発言まとめ

Sam Altmanは、このプロジェクトを「最も影響力がある事業になるかもしれない」と発言しています。

また、Jony Iveも「これまでで最もクールなテクノロジー」と語っており、自信と情熱が伝わってきますよね。

このプロジェクトは、Apple時代の「デザイン×技術」の再来を感じさせる存在です。

そして、「スクリーンレスで、装着不要」という設計哲学に、彼らの未来ビジョンがにじんでいます。

技術だけじゃない、思想や世界観まで含めてワクワクさせてくれるのがこのプロジェクトの魅力です。

OpenAI Jony Iveデバイスが業界に与えるインパクト

OpenAIとJony Iveが生み出す新しいAIデバイスが、テック業界に与える衝撃は計り知れません。

① ハードウェア業界が注目する理由

OpenAIといえば、これまでソフトウェア、それもAI分野で世界をリードしてきた企業。

そのOpenAIが、あえて「物理的なハードウェア」を手がけるというだけで、業界の注目度は急上昇しました。

しかも、Jony Iveがそのプロダクトのデザインを担うとなれば、期待は膨らむ一方です。

ソフトウェアとハードウェアの“頂点”を経験した2人が一緒に作るとなれば、それはもう「革命の予兆」と言えるかもしれません。

AIとデザインの融合がどうなるのか、世界中のガジェットメーカーも注視している状況です。

② スクリーンレス時代の到来か

スマートフォンやPCの時代は、「スクリーン中心」のユーザー体験が当たり前でした。

でも、OpenAIとJony Iveの提案するデバイスは、それを完全に覆そうとしています。

スクリーンを使わずに、音声や文脈認識でユーザーと対話する「非視覚的UX」の構想は、まさに新時代の幕開け。

これは、「常に画面を見ている暮らし」からの解放でもありますよね。

テクノロジーが、もっと自然に、もっと人間らしくなる第一歩だと感じます。

③ AppleやMetaとの競争構造

このプロジェクトが進むことで、最も影響を受けるのはAppleとMetaかもしれません。

AppleはスマートグラスやVision Proで空間体験を進めていますが、OpenAIはそれよりもシンプルな形で日常にAIを溶け込ませようとしています。

一方のMetaは、Ray-Ban型のスマートグラスやメタバース戦略を推進中。

でも、OpenAIの「非装着型スクリーンレスAI」は、そのどちらとも異なる道を行くようです。

これは、AI体験の“軽量化”と“没入感”を両立させる、新しい方向性とも言えますね。

④ 生成AI時代のUXはどう進化する?

ChatGPTの登場以来、AIとのやりとりは「会話型」が主流になりました。

今回のデバイスでは、その対話がさらに自然で、環境や状況に応じて変化するUXが追求されるとのこと。

「天気を聞けば答える」だけでなく、「傘が必要なことを先に教えてくれる」ような、先回りするAI体験です。

しかも、手に持つ必要がなく、装着もしないというUXの軽さは、まったく新しい感覚になりそうです。

AIとの関係性そのものが、より“身近なパートナー”へと進化していく時代が来るのかもしれません。

OpenAI Jony Iveに期待する未来と課題

OpenAIとJony Iveのデバイスがこれからどんな未来を切り開くのか、そして乗り越えるべき課題についてまとめていきますね。

① 1億台スケールの構想は可能か

Sam Altmanは「1億台の出荷を見据えている」と明言しています。

それだけのスケールで展開するためには、製造能力だけでなく、世界中の流通インフラや販路、マーケティングも必要です。

AppleのiPhoneがその例ですが、あれほどの規模に達するには相当な準備が必要。

現時点で、製造パートナーの確保やサプライチェーンの整備が進んでいるという情報もあり、計画は着実に進行中のようです。

とはいえ、本当に1億台が現実になるかは、最初の製品が市場に受け入れられるかどうかにかかっていますね。

② プライバシーとUXの設計バランス

このAIデバイスは「常時稼働型のAI」を目指しているとも言われています。

つまり、周囲の状況を認識し、音声で対話しながら、ユーザーの文脈に応じて反応する。

ここで重要になるのが「プライバシー保護」と「使いやすさ(UX)」の両立です。

デバイスが常に周囲をスキャンしているとすれば、ユーザーだけでなく、周囲の人々のプライバシーにも配慮する必要があります。

その設計思想がどのように形になるのか、今後の大きな焦点になりそうですね。

③ 現段階での課題や批判点は?

HumaneのAI Pinが失敗に終わったように、「新しいカテゴリのデバイス」は受け入れられるまでに時間がかかることがあります。

実際、スクリーンレスというだけでも「何ができるのか」「どう使うのか」が直感的にわかりづらいという懸念もあります。

また、価格帯が高すぎればユーザーが手に取りづらく、普及も進みません。

さらに、物理的なボタンや画面をなくす設計では、操作性が課題となる可能性も。

こうした懸念点にどう対処してくるのか、続報が楽しみですね。

④ ユーザーの期待と懸念の声

「スクリーンから解放されたい」「もっと自然なAI体験をしたい」といったポジティブな声がある一方で、「情報表示がないのは不便そう」「会話型AIだけでは不十分かも」といった懸念もあります。

SNS上では、「Jony Iveが関わるなら間違いない!」という期待の声も多く見られます。

一方で、テック系Youtuberの一部からは、「またAIガジェットの幻想では?」という冷静な見方も。

期待と不安が入り混じった状況こそ、次の革新が生まれる前夜のようにも感じられます。

筆者としては、とにかく「触ってみたい!」というのが率直な本音です。

OpenAI Jony Iveのプロフィールと経歴

この章では、OpenAIとJony Ive、それぞれの基本情報をおさらいしておきましょう。

① Jony Iveのデザイン哲学

Jony IveはApple時代にiMac、iPod、iPhoneなどを手がけた世界的なプロダクトデザイナーです。

彼のデザイン哲学は「機能美」にあり、無駄を削ぎ落とし、ユーザーが直感的に使える形状を追求してきました。

Apple退社後はLoveFrom(現io社)を立ち上げ、AirbnbやFerrariとも提携。

そして今、OpenAIと共に「次なるテクノロジーの器」をデザインしようとしています。

“考えずに使える美しさ”という哲学が、AIとどう融合するのか、とても興味深いです。

② OpenAIの企業概要とビジョン

OpenAIは2015年に設立され、非営利組織から営利構造を一部取り入れる形で発展してきたAI研究企業です。

2022年以降、ChatGPTを筆頭に、DALL·EやCodexなどの生成系AIを展開し、AI分野の最先端をリードしています。

そのミッションは「すべての人類にとって利益となるような、安全なAGI(汎用人工知能)を開発すること」。

ハードウェア進出は今回が初ですが、「AIをより自然に、生活に溶け込ませる」ための一歩として重要な意味を持ちます。

つまり、このプロジェクトはOpenAIの新章の始まりとも言えるんです。

③ io社(旧LoveFrom)の立ち位置

io ProductsはJony Iveが創設したデザインスタジオ「LoveFrom」の流れを汲む新会社です。

OpenAIによって買収され、現在は「OpenAI Design」部門として、ハードウェア開発に特化しています。

もともとFerrariやAirbnbとも関わっていた高級志向のデザイン力が、今後のプロダクトにどう活かされるか注目ポイント。

また、会社の思想として「倫理的なテクノロジー」「詩的なプロダクト体験」があり、AIデバイスにもその哲学が反映されると言われています。

テクノロジーだけでなく、感性にも訴えるデバイスになりそうで楽しみです。

④ Sam Altmanとの関係性

Sam AltmanはOpenAIのCEOであり、元々はスタートアップ育成組織「Y Combinator」の代表でもありました。

投資家としても有名で、ChatGPTの公開以降は世界のAIブームの象徴的存在です。

Jony Iveとのコラボレーションは、「テクノロジーとアートの融合」という文脈で捉えられています。

Altmanは、「Jonyは技術を人に優しく届ける天才」と語っており、デザインの力に強い信頼を置いている様子。

この2人が一緒に作る世界が、どんな風に開かれるのか、これからが本当に楽しみです。

まとめ:OpenAIとJony Iveが描く未来に期待が高まる

スマホでもグラスでもない、新しい形のAIデバイス。

それを手がけるのが、OpenAIとJony Iveという最強タッグだと知ったとき、誰もが「これはただ事じゃない」と感じたはずです。

まだ詳細が明かされていない今だからこそ、想像が広がり、期待が膨らむのかもしれません。

スクリーンからの解放、装着のストレスなし、そしてAIが自然に寄り添う生活。

そんな未来が、もうすぐ私たちの手元に届くかもしれないと考えるだけでワクワクしますよね。

新しい時代の扉を開くのは、意外にも“画面のないデバイス”なのかもしれません。